Episode-01 ZEROからの出発

出

本社は「染色工場の間借り」

最初は「部品加工屋」

国策にささえられ、順風満帆なスタートだったろうと思われるかもしれませんが、現実はそんなに甘くありません。「敵は本能寺にあり」ライバルは他社だけでなく、なんと専売公社の研究所。しかも最初は部品加工だけで、高精度の部品を加工する設備もなく、外国製機械の修理依頼があってもわからない事だらけでした。ちんぷんかんぷんな機械を分解、組立、そしてまた分解と当時の技術者は大変苦労したといいます。でも、当時の若い技術者たちは夢だけはすてませんでした。「いつか、専売公社に完成機を納めてやるんだ」「必ず自社製品をもつんだ」という思いは、やがて少しづつ実を結んでいくのです。

第一号機完成

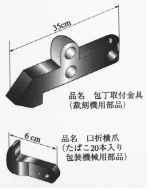

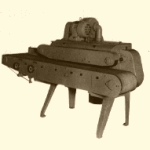

※輸送用裁柄(さいへい)機

たばこを生産する工程で、たばこの葉っぱを処理する機械。具体的には、わらの紐で束ねられた、たばこの葉っぱの紐の部分だけを裁断して、バラバラにし、加工行程に送り出す装置のこと。

マッチとの出会い

最近あまり見かけなくなったマッチ。100円ライターの登場が、マッチを市場から一掃してしまった感があります。ところが過去、マッチが非常に大切な物資として、多くの国で専売制を施行していた時代がありました。当時は、スイスに本社を置く「マッチトラスト」が世界市場を席捲しており、戦後、日本上陸に対する脅威は計り知れないものがあったといいます。というのも、当時の日本のマッチは、下町の小規模工場、いわゆるマニファクチャーによる手作り状態で、生産性向上云々以前の状況下にあったのです。

当時、タバコと切っても切れない関係にあったマッチ…「輸送用裁柄(さいへい)機」の完成後、京都製作所が新たの機械開発の矛先を、マッチの生産合理化機械の開発に向けたことは、もはや避けて通れない道でもありました。

マッチ箱製造機開発

「マッチの近代化は小箱から」を合言葉に、開発された機械は高い評価を受け、次に外箱の製造機械の開発にも着手。昭和33年「側函(がわばこ)製造機」が完成するに至ります。実はこの機械、意外なところで大きな付加価値を生むことになります。それは広告媒体としてのマッチ。ボール紙だけて製造する事で、精巧なデザインを外箱に描く事ができる上、大量のロットを短期間で納品できる…この「側函(がわばこ)製造機」の登場は、銀行、ホテル、飲食店等を対象とした広告用素材として、マッチを一般市場に爆発的に広めた、その原動となりました。

※抽斗(ひきだし)製造機

型に合わせてマッチ箱1個分に打ち抜かれたボール紙を、数百枚ホッパーに挿入、折り曲げて糊付けして、小箱に完成させる行程を自動化したもの。当時としては画期的な機械であった。