Episode-03 新たなる挑戦(チャレンジ)と挫折

幻のビックプロジェクト ~タバコ自動販売機~

「連続自動マッチ製造機」そして「たばこ用段ボール箱詰機」という2大プロジェクトの成功は、京都製作所に大きな利益をもたらしただけでなく、会社としての「方向性」、そして「働き方」という重要なファクターを決定づけたといえます。しかし、この働き方が本当の意味で確立されていくためには、長きに渡る紆余曲折を経る必要がありました。

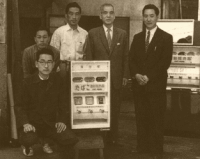

昭和30年代初め、社運を賭けた2大プロジェクトが進行する中、もう一つの開発プロジェクトが密かに進められていました。それは、「タバコ自動販売機」の開発。タバコ・マッチ関連という事業領域ではあるものの、技術やマーケットの方向性としては、他に比べ異質なものであり、企業としての在り方、方向性を模索していた、当時の京都製作所の奮闘と焦りを垣間見ることができます。

開発までの道程

「日本でも間違いなく普及する」自動販売機の将来性にいち早く着目した経営陣は、さっそく開発を指示し、プロジェクトを編成します。ところが、当時の国内技術では、独力で開発する事が極めて難しいことが分かり、他のプロジェクトと同様、外国製の機械を徹底的に分析するという、地道な作業が繰り返されました。機械の基本構造そのものは、度重なる討議と検証によって目処が立ったものの、自動販売機の生命線とも言える、正規硬貨と変造硬貨を識別する「硬貨選別装置」の開発に難航します。投入された硬貨が正規のものであるかどうか、厚み、直径、重量、材質の反発力等を駆使して判別、しかも投入枚数を、投入口から硬貨収納箱までのわずかな通過時間に瞬時に確認するこの装置に、開発スタッフは1年以上も翻弄され、ようやく昭和34年春に試作機完成をみます。

最初は「ピース」「光」「いこい」「しんせい」などが収納され、京都・大阪・東京・福岡等の繁華街に数十台設置されました。

クレームが教えた課題

その性能が一般に認められれば、自動販売機のエポックメーカーとして、専売公社や全国タバコ小売業者連合会からの一括買い上げも夢ではない。経営・開発陣は、この小さな機械に大きな期待を寄せていました。

しかし、市場から寄せられた声は、故障につぐ故障、そしてクレームの山。希望は見事に裏切られ、一転窮地に追い込まれることになったのです。その原因は開発スタッフの盲点をついたものでした。タバコは当時、高価で換金性も高かったことから、変造硬貨には細心の注意がはらわれていたのですが、頻繁に起こる故障の原因は、意外にも「異物の投入」がその大半を占めていたのです。自動販売機が大変珍しかった時代、操作ミスをはじめ興味本位から、頻繁にいたずらされた第一号機は、繁華街からすぐ撤去されてしまいます。

回収された自動販売機は、直ちに改良を加えるべく開発者達の手にゆだねられました。他のプロジェクト同様、技術者達は「メーカーとして機械を市場に送り出す」という使命に燃え、果敢に取り組もうと意気込んでいました。しかし、その一方で経営陣は新たな難題に直面していたのです。それは保守・管理という問題でした。自動販売機の普及は、同時に故障等に即対応できる「保守・管理ネットワーク」を全国に展開する必要があります。各地に営業所を開設するには莫大な投資が必要であり、大きな経営判断が迫られます。代理店施策等をとり、各地で営業所を開設するか、それとも本事業から撤退するか…。

結論は、自動販売機開発からの撤退でした。この時点で、まさに京都製作所の方向性が決まった、といえるのかもしれません。意気込んでいたスタッフは悔し涙を流したといいます。「連続自動マッチ製造機」「たばこ用段ボール箱詰機」が産声を上げる中、このプロジェクトはその役目を終え、幻となりました。需要の予測や技術開発能力は大切だが、なにより会社全体として、その製品に合った総合的能力が(その時点で)あるのかどうか、それが多少無理をして取り組んでも価値あるものなのかどうか、はっきり見極める能力が重要である…このプロジェクトは、そんな教訓を京都製作所に残したのです。

民間市場への挑戦と苦戦する営業部隊

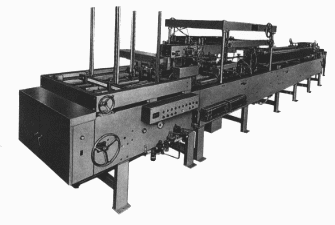

昭和40年代、業績は好調な推移を見せていましたが、同時に総力をあげて完成させた「マッチ関連機械」と「たばこ用段ボール箱詰機」の需要がすでにピークを迎えており、経営陣としては、次の活路を見出す必要に迫られていました。そこで新たな事業展開として、一般企業に対するセールスを開始します。タバコ・マッチ用機器で蓄積された技術を応用し、汎用型の新機種を開発、民間企業のあらゆる商品に展開しようと考えたのです。

しかし、セールス活動の実態は、極めてお粗末なものでした。創業以来、主要な顧客が専売公社であったことから、一般企業へのアプローチは今回が初めての試みであり、手探り状態の中、日進研磨、試行錯誤を繰り返していきます。

まず、段ボールを利用しているであろう企業に片っ端からセールスを展開します。業界内では著名であった京都製作所も、一歩外に出れば、ごく普通の中小企業であり、そのギャップに当時の営業マンは困惑したといいます。また、東京オリンピック以降の急激な景気後退により、世間は不況ムード一色。営業部隊のアプローチは苦戦を強いられます(ちなみにこの年、初めて赤字国債が発行されています)。しかし、この不況ムードは、逆に人件費の圧縮、流通の効率化といった様々な合理化を推し進める結果となり、京都製作所は、ここにニーズの糸口を見出します。

そして昭和42年、当時成長著しいサントリーから受注を獲得。一般向けに開発された段ボールケーサー第1号機が納入されました。いよいよ一般市場=民間企業との取引がはじまったのです。

理想と現実の狭間で

一般市場というし烈を極める世界。その厳しさは、当時のスタッフにとって想像を絶するものでした。大海に船出した小船のように、京都製作所は揺らぎ始めます。それは「一般市場は顧客ニーズに合った多種多様な製品を、適正価格でタイムリーに送り出す」という原理原則を本当に理解していなかった、といえるかもしれません。

京都製作所に立ちはだかった壁、それは

・たばこ・マッチという標準化された生産機械がベースでは、多種多様な市場製品群に対応できない

・受注のたびに新設計を必要とし、従来汎用であった充填部等も一から開発する必要がある

・受注は単品が多く、仕様が一様でない

・求められる納期が極端に短く、従来の行程で開発を進めると、設計段階で期日に達してしまう

・価格の決定権は、全て競争原理下にあることを理解できていない

実際、マッチの市場においては、ほとんど独占であったために競争の原理が働かず、機械の製造原価を基準に価格が形成され、市場がそれを受け入れてくれるという、極めて特殊な市場であったこと、一方の専売公社の場合は、標準的な技術で一般化された機械の場合には競争入札方式、専売公社用に開発された機械は随意契約により価格が決定される方式であったため、これも競争の原理が働くことはありませんでした。

一般の市場へ進出するための機械はいかにあるべきか、性能・仕様はどの程度であるべきかについては、長い時間をかけて議論され、最適の機構を模索してきましたが、その適正コストについてはほとんど議論されず、結果として非常に偏った開発に陥ってしまったのです。

昭和40年代半ばになると、市場は当初予測していた通り、人件費圧縮、物流合理化にますます拍車がかかり、花王、松下電器をはじめ、一流企業からの注文が京都製作所に殺到します。 一般市場への参入は、一見順調な滑り出しのようでしたが、実状は採算ベースギリギリのライン。ただ、この時期はマッチとたばこ関連機器の需要がピークであり、ある程度の損失はカバーできていました。しかしこれが、京都製作所の体質転換を遅らせる原因ともなったのです。

●開発側の主張

市場は我々の技術を正しく評価していない。販売価格が安すぎるのが問題であり、営業部により一層の努力を求める

●営業側の主張

市場原理に従うのは当然であり、開発部のコスト意識のなさが問題である

開発と営業の溝は深まり、社内は混乱状態。方や市場では、徐々に後発企業が台頭しはじめ競争が激化。収益力は低下し「たばこ」と「マッチ」で得た利益が確実に侵食されていくにもかかわらず、相変わらず体質は旧態依然のまま。意識改革は一向に進まず、京都製作所は一転窮地に追い込まれていきます。そして時代は、オイルショックという未曾有の不況期に突入していくことになるのです。