大きな失敗が、大きな成長の糧になりました

忘れられない大失敗があります。

私が手がけているのは「カートナー」と呼ばれる機械です。簡単にいうと食品・医薬品などの商品を、規定の数ずつ化粧箱などに詰め込む機構です。入社以来、150〜200の機械を作ってきましたが、その中で忘れられない大失敗があります。それは入社10年目の頃に担当した使い捨てコンタクトレンズのカートナー。3枚が1シートにパッケージされたコンタクトを6シート、つまり18枚を1箱に詰めるというオーダーでした。商品が小箱に入っている場合、製造ライン上を流れてくるものを一定間隔で堰き止めると、規定の数量を同じ向きに整列させることができます。通称「押せ押せ」という仕組みなのですが、私はコンタクトのシートもこれでいけると考えました。いま思うと構想が甘かったかもしれません。

結局、納期オーバーという最悪の結果に。

「押せ押せ」で6シートを堰き止めて揃え、それを上から吸い上げるようにピックアップする。試作段階では成功していたのですが、実際のラインではシート同士が重なったり、押し合って立ち上がってしまったり…。何度も調整を試みたのですが、上手くいきませんでした。結局、納期オーバーという最悪の事態に…。私たちの仕事は一人ひとりが予算や納期を任され、その中で考えうる最高の機械を作ることです。中でも予算・納期を守ることは、プロとしての最低ライン。それをやらかしてしまったワケです。最終的にはお客様に誠実に事態を説明し、納期を延ばしていただくことになり、新たな機構を考えてご満足をいただけたのですが、本当に背筋が凍るような大失敗でした。

何度も製造現場に足を運び、製品の特性などを深く理解しなければならない。どれだけ優れた機構を考えても、予算や納期を守れなければ仕事として成り立たない。私はこの大失敗から多くのことを学びました。それと「あの時に比べれば大したことはない」と、いい意味で開き直ることができ、少々の困難や失敗には動じなくなりました。現在はメンバーの育成が仕事の半分を占めるようになりましたが、もちろん設計者としてもまだまだ成長したいと思っています。目標は欧州の主要ライバルメーカーに負けない機械を作ること。新卒で入社してもう40代になりますが、まったく飽きることのない仕事です。今後も新しいことに挑戦しつづけ、さらなる高みを目指したいと思っています。

何をやりたいか、積極的に声をあげよう。

私は学生時代から車やバイクが好きで、機械系の中小企業を中心に就活を進めていました。そんな中で京都製作所に決めたのは、ユニークで実用性のある機械づくりに魅力を感じたからです。1年目は研究開発課で新人教育。そして2年目からベテラン中心の実戦部隊に配属され、そこで実務を学びました。いまは教育体制もきちんと整備され、入社3〜4年は先輩のプロジェクトにメンバーとして参加し、技術を学べるようになっています。その中で皆さんには「次はコレをやりたい」という声を上げて欲しいんです。希望には応えてくれる社風です。しっかりと意志を表明し、できるだけ幅広い分野の機械を経験し、できるだけ多くの人と仕事をしてください。それが将来の財産となるはずですから。

STAFF INTERVIEW |

|---|

スタッフインタビュー

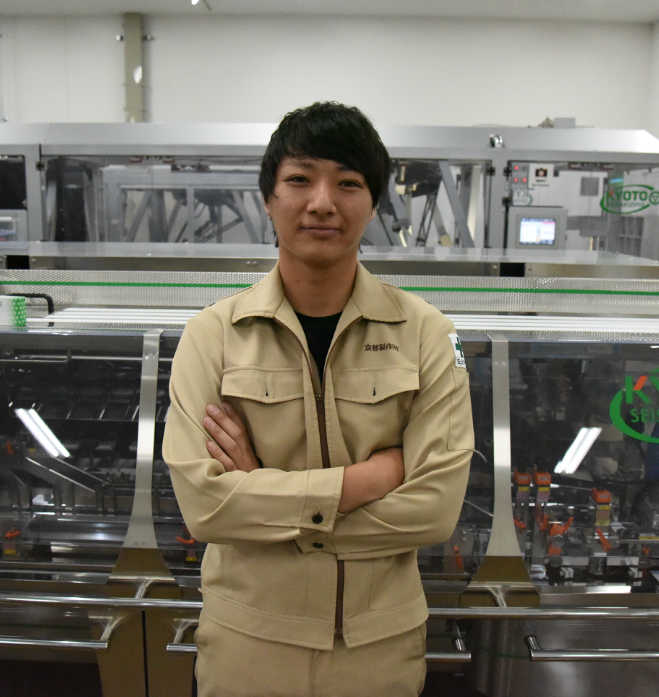

技術開発本部 機械設計

ユタ州立大学大学院 機械工学部 固体力学科 卒

米国で「京都製作所旋風」を巻き起こしたい

技術開発本部 機械設計

京都工芸繊維大学 電子情報工学科 卒

大きな失敗が、大きな成長の糧になりました

技術開発本部 電気課

舞鶴工業高等専門学校 電子制御工学科 卒

高専ロボコンに夢中だった頃より毎日が充実

技術開発本部 部長

大阪工業大学 工学部 機械工学科

設備を高速かつ正確に稼動させること

技術開発本部 次長

大阪産業大学 工学部 電気工学科 卒

機械は自分の子ども。図面は家族への手紙。

製造本部製作課

近畿大学 理工学部 機械工学科 卒

お客様の「ありがとう」を最後に独占

研究開発グループ 機械設計

立命館大学院 理工学研究科

機械システム専攻 ロボティクスコース 卒

最優秀新人賞の受賞を将来の糧にしたい

電気設計課 食品グループ

京都工芸繊維大学 電子情報工学科 卒

キャチロボいうロボコンで運命の出会い

富山営業所 所長

京都産業大学 外国語学部 中国語学科 卒

丁寧に育て、大きく任せてくれる会社です