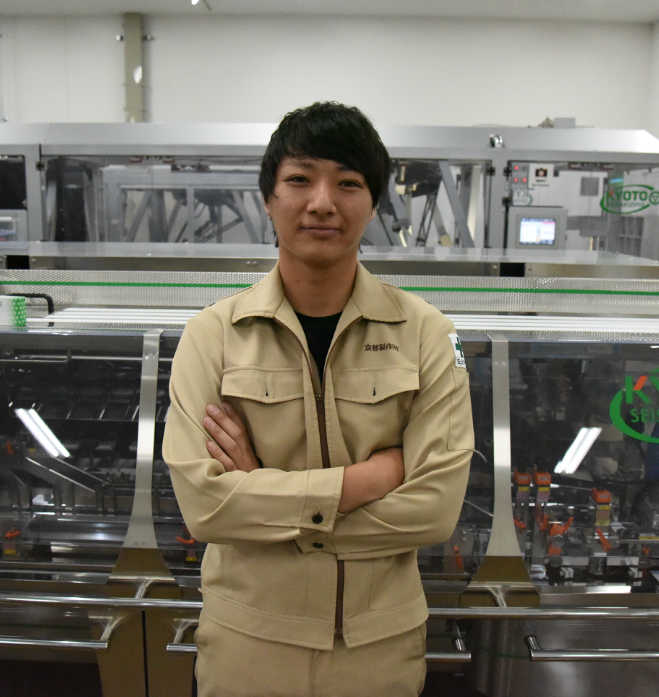

いまはメンバーの成長が、いちばんの喜び

「コーディネート」「ケーサー」「テトラ」のグループ長。

いま私は技術開発本部の技術部で3つのグループの長を兼務しています。まず一般機・組立機・医療機などを担当する最前線の設計部隊「コーディネートグループ」。次に食品や日用品などを箱(ケース)に詰める機械を設計する「ケーサーグループ」。そして乳製品やパウチ飲料向けの機械をつくる「テトラグループ」です。40歳を境に設計の第一線からは離れましたが、いまは多くのメンバーと接すること、そして彼らが成長していく姿を見ることに大きな喜びを感じています。でも時々、モノづくりに対する血が騒ぎ、メンバーの抱える案件へのアドバイスで、熱くなってしまうこともありますね。

入社4年目、「世界初」をさらに進化させる開発に。

当時の上司は京都製作所のエース的存在で、その上司が生み出した機械の中でも、特に高い評価を得ていたのが「DVDパッケージマシン(DVD全自動包装システム)」でした。家にDVDがあれば、ちょっと手に取ってみてください。まずプラスチックのケースがあって、その外側に薄い透明カバーが張られていて、ケースと透明カバーの隙間にタイトルページ(表紙)がはさみ込まれていますね。さらに内側にはDVDをカチッとはめ込む突起があって、DVDと一緒にブックレット(解説書)やアンケートハガキが入っていて…。これらをすべて自動で包装する機械はまさに「世界初」の画期的なものでした。その「世界初」のマシンをさらにブラッシュアップして汎用機として普及させるという一大プロジェクトに、まだ入社4年目だった私が抜擢されたんです。

逆転の発想で「0.4秒」の短縮に成功。

具体的には、これまで毎分60ケースという処理能力を100ケースにアップさせるというミッションでした。つまり1秒の処理速度を1秒から0.6秒に短縮するということです。そして私が任されたのは「ケースと外側の透明カバーの隙間にタイトルページをはさみ込む」という工程。初号機ではふたつ折りのプラスチックケースを180度以上に開き、ケースとカバーの間に空間を作って、そこに紙を送り込むという機構でした。しかしこれでスピードアップを図ると、どうしても紙がクシャッとなったり、破れてしまったり…。そんな壁にぶつかったとき、ふと閃いたんです。薄い紙を動かすから紙が傷んでしまう。それなら紙をしっかり固定して、丈夫なケースのほうを動かしたらいいんじゃないか。まさに逆転の発想でした。試してみると紙を傷めることなく、動作も安定。結果、全体として0.4秒の短縮に成功し、機械の小型化にもつながりました。

物性の理解と柔軟な発想、そして大きな達成感。

当時は苦し紛れの閃きのような気がしていましたが、いま考えるとちゃんと物性を理解した上での対処だったと思います。物性とは、扱う物の形状や特徴。紙でいえば「薄い」「折れやすい」「破れやすい」という性質ですね。自分でいうのもなんですが、これを踏まえていたからこそ、苦しい中で柔軟な発想ができたんだと思っています。そして何より、この仕事で経験した苦労や大きな達成感が、自分の設計者としての基礎になっていると思います。私の場合は抜擢というカタチでしたが、いまは「コレがやりたい」と手をあげれば、かなり希望が通る環境になっています。ぜひ難しい仕事に挑戦し、そこで大きな成長を勝ち取ってください。ポイントは「物性の理解」と「柔軟な発想」。それが私からのアドバイスです。

STAFF INTERVIEW |

|---|

スタッフインタビュー

技術開発本部 機械設計

ユタ州立大学大学院 機械工学部 固体力学科 卒

米国で「京都製作所旋風」を巻き起こしたい

技術開発本部 機械設計

京都工芸繊維大学 電子情報工学科 卒

大きな失敗が、大きな成長の糧になりました

技術開発本部 電気課

舞鶴工業高等専門学校 電子制御工学科 卒

高専ロボコンに夢中だった頃より毎日が充実

技術開発本部 部長

大阪工業大学 工学部 機械工学科

設備を高速かつ正確に稼動させること

技術開発本部 次長

大阪産業大学 工学部 電気工学科 卒

機械は自分の子ども。図面は家族への手紙。

製造本部製作課

近畿大学 理工学部 機械工学科 卒

お客様の「ありがとう」を最後に独占

研究開発グループ 機械設計

立命館大学院 理工学研究科

機械システム専攻 ロボティクスコース 卒

最優秀新人賞の受賞を将来の糧にしたい

電気設計課 食品グループ

京都工芸繊維大学 電子情報工学科 卒

キャチロボいうロボコンで運命の出会い

富山営業所 所長

京都産業大学 外国語学部 中国語学科 卒

丁寧に育て、大きく任せてくれる会社です